Wann waren Sie zuletzt so richtig neugierig oder sogar wissbegierig? Neugier ist die Eigenschaft, die uns dazu antreibt, neue Erfahrungen zu sammeln. Hier erfahren Sie, was Neugier bewirkt und warum es wichtig ist, neugierig zu bleiben und wie Sie Ihre Neugier steigern können. Es geht überwiegend um die positiven Aspekte der Neugier, doch die negativen mit ihren Folgen spreche ich ebenfalls an.

Außerdem geht es um den Einfluss von Neugier auf den Körper sowie die positiven Auswirkungen für uns persönlich und unser Umfeld. Am Ende des Artikels werden Sie (hoffentlich) inspiriert sein, Ihre Neugier im Alltag zu fördern. Tauchen wir ein in die spannende Welt der Neugier!

Was ist Neugier?

Grundsätzlich beschreibt die Neugierde die Offenheit für neue Dinge, Situationen oder Erfahrungen. Es geht darum, mehr über etwas zu erfahren und es zu verstehen. Dabei kann Neugierde in verschiedenen Ausprägungen auftreten – von der Lust auf Abenteuer bis hin zum Wunsch nach Wissen und Erkenntnis.

Neugier entstand etwa vor 2,5 Millionen Jahren. Entscheidend war, dass die Größe des Gehirns Neugier überhaupt erst ermöglichte. Unsere Vorfahren wurden von den elementaren Fragen des Was, Wie und Warum an- und umgetrieben. (Sie kennen das von Kindern, die gefühlt ständig fragen!) Neugier ist also ein tief verwurzeltes Bedürfnis des Menschen, mehr über die Welt um uns herum zu erfahren.

So entdeckten unsere Vorfahren das Feuer und lernten ausserdem, miteinander zu kooperieren und so voneinander zu lernen. Neugier trägt also wesentlich dazu bei, dass wir kreativer werden und neue Ideen entwickeln. Sie hilft uns dabei, Probleme auf eine andere Art und Weise anzugehen und Lösungen zu finden.

Ein sehr wichtiger Aspekt von Neugier besteht seit jeher darin, dass sie uns aus unserer Komfortzone herauslockt und uns dazu animiert, neue Themen oder Herausforderungen anzugehen. Sie fördert somit unser persönliches Wachstum.

Neugier oder Interesse – das sind die Unterschiede

Neugier und Interesse sind zwei verwandte, aber dennoch unterschiedliche Begriffe. Hier sind drei Beispiele, wie Sie Neugier von Interesse im Berufsalltag unterscheiden können:

1. Neugier: Nehmen wir an, Sie arbeiten in einem technischen Bereich und Sie erfahren in einem Artikel von einem neuen Gerät oder Komponente, von dem Sie vorher noch nichts gehört hatten. Sie wollen mehr darüber zu erfahren, wie es funktioniert, was seine Einsatzmöglichkeiten sind und welchen Nutzen es für Ihre Arbeit haben könnte. Diese „Wissbegierde“ und das Verlangen, Neues zu entdecken und zu erkunden, spiegeln Ihre Neugier wider.

2. Interesse: Stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Möglichkeit, an einem Projekt mitzuarbeiten, das sich auf nachhaltige Energiequellen konzentriert. Sie finden das Thema faszinierend und möchten mehr darüber erfahren. Sie recherchieren im Internet nach aktuellen Forschungsergebnissen, lesen Fachliteratur darüber und nehmen an relevanten Konferenzen teil. Ihr Interesse liegt in der vertieften Beschäftigung mit einem spezifischen Thema, an dem Sie bereits über ein Grundwissen verfügen.

3. Neugier und Interesse kombiniert: Angenommen, Sie sind in einer Führungsposition und interessieren sich sowohl für Innovationen – etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz als auch für die Entwicklung von Leadership-Strategien für Ihr Team. Zufälligerweise erfahren Sie von einer Konferenz, die sich mit beiden Themen beschäftigt. Sie sind neugierig darauf, dort neue Erkenntnisse zu gewinnen – im Bereich der Entscheidungsfindung und in der Automatisierung von Routineaufgaben. Natürlich wollen Sie sich mit anderen Führungskräften darüber austauschen. Sie verbinden Ihre Neugier in Bezug auf KI mit dem bereits vorhandenen Interesse an Leadership-Themen.

Die Unterscheidung zwischen Neugier und Interesse liegt letztendlich darin, dass Neugier den Drang zum Entdecken und Erkunden widerspiegelt. Das Interesse bezieht sich auf ein bereits bestehendes Wissen zu einem Thema, welches Sie vertiefen wollen. In vielen Fällen ergänzen sich Neugier und Interesse und können zu einer wunderbaren Kombination führen, durch die Sie sich weiterentwickeln können.

Was bedeutet Neugier für Sie persönlich?

Halten Sie mal kurz inne und überlegen Sie: wann waren Sie zuletzt neugierig? Was war der Auslöser?

War es der Drang, etwas Neues zu erfahren? Wenn es Wissensdurst ist, um etwas Neues auszuprobieren, auch mal etwas zu riskieren und dazuzulernen – Glückwunsch! Das ist die Neugier im positiven Sinne. Denn neugierige Menschen lernen leichter, sind flexibler im Denken und können ausdauernder an Themen dranbleiben. Es gelingt ihnen besser, Ihre Sicht auf einen Sachverhalt oder ein Problem zu verändern. Oder sich in andere Menschen hineinzuversetzen.

Immer wieder höre ich von Teilnehmern, die von sich sagen, nicht neugierig (oder nicht neugierig genug?) zu sein. Sie erleben Neugier eher im privaten Umfeld, entweder über Reisen oder indem sie neue Gerichte ausprobieren. Es ist schon das Bedürfnis nach Abwechslung. Ich bin überzeugt, dieses Bedürfnis hat jeder! Der Austausch mit anderen Menschen kann ebenso helfen, den eigenen Horizont zu erweitern, das ist mehr als nur ein Nebeneffekt in Seminaren!

Was die Neugier verhindert – leider!

Wer ständig gehetzt ist, hat keine Zeit, Neues zu entdecken. Wer sich überfordert und gestresst fühlt, ebenfalls nicht. Denn Neugier braucht Zeit für das Entdecken und Erforschen, es braucht eine Reflexion, um verschiedene Perspektiven zu betrachten oder um etwas ausserhalb der Routine auszuprobieren.

Angst vor Veränderung

Das Bedürfnis nach Routinen ist etwas zutiefst Menschliches und vollkommen normal. Sie gehen uns in Fleisch und Blut über und werden später auf ihre Wirksamkeit hin weder hinterfragt noch genauer unter die Lupe genommen. Fragen Sie sich, welche Routinen nur noch Gewohnheit sind, aber keinen Mehrwert mehr haben. Ändern Sie diese Stück für Stück.

Das Bedürfnis nach Sicherheit

In einer Zeit der vielen und schnellen Veränderungen ist das Bedürfnis absolut verständlich, verhindert allerdings mit Sicherheit das Neue. Es besteht oft der Wunsch, neue Probleme mit altem Denken zu lösen, das führt jedoch schnell in eine Sackgasse. Schon ist die Sicherheit weggeschmolzen. Fragen Sie sich, wie viel Unsicherheit Ihnen möglich ist und wann Sicherheit die Luft zum Atmen nimmt.

Angst vorm Scheitern

Das ist eines der größten Hindernisse. Fehler und Scheitern sind negativ besetzt. Allerdings waren sie das nicht immer. Denn sonst hätten Sie nie Laufen oder Sprechen gelernt. Machen Sie sich das immer wieder bewusst. Suchen Sie nach kleinen Herausforderungen oder Neuem und freunden Sie sich mit dem Gefühl von etwas Unsicherheit an. Jedes Lernen ist ein Weg ins unsichere Gelände, raus aus der Komfortzone, also etwas Normales.

Unrealistischer Anspruch

Als Erwachsene haben wir oft den Anspruch, sofort ‚alles‘ zu können. Wenn Sie noch keine Erfahrung – etwa mit KI haben – probieren Sie es spielerisch aus. Freunden Sie sich mit Unbekanntem an. Entscheiden können Sie später immer noch, ob Sie weitermachen wollen oder nicht.

Was Sie bei Angst vor Veränderung tun können

Wenn eine Veränderung ansteht, angekündigt ist oder plötzlich da ist. Nehmen Sie wahr, was das mit Ihnen macht. Wie denken Sie aktuell? Welche Szenarien laufen in Ihrem Kopfkino ab? Wie wahrscheinlich können diese Szenarien werden? Hypothesen zu bilden, das ist nützlich. Daraus können sich Ideen ergeben, wie Sie weiter oder neu denken können.

Welche Emotionen mischen da mit? Oft ist es ja ein Misch-Masch, nicht so klar zu erkennen. Versuchen Sie, diese Emotionen eine nach der anderen zu benennen. Sprechen Sie mit anderen darüber. Beides gibt Ihnen – Gedanken und Emotionen – ein Stück der Kontrolle zurück, die wiederum Sicherheit gibt.

Und schließlich – was können Sie tun? Wie sind Sie in der Vergangenheit mit Veränderungen umgegangen? Jeder hat eine Veränderungskompetenz. Oft ist die im ersten Moment wie weggewischt. Deswegen ist ein Blick dahin, was Sie bereits können oder wie sich eine Veränderung entwickelt hat, sinnvoll.

Wie sich Ihr Umfeld auf die Neugier auswirkt

Wenn wir uns in einer angenehmen und inspirierenden Umgebung befinden, fühlen wir uns wohl und sind offener für neuen Input. Unser Gehirn wird aktiviert und produziert Endorphine – also Glückshormone – was wiederum unsere Motivation steigert, sich auf Neues einzulassen.

Umgekehrt kann eine negative Umgebung unser Interesse dämpfen oder gar blockieren – zum Beispiel wenn wir uns in einer stressigen Situation befinden oder von negativen Nachrichten und schlechten Stimmungen umgeben sind.

In solchen Momenten ist es wichtig, bewusst die Perspektive zu wechseln oder gezielt etwas Angenehmes zu tun, um den Kreislauf aus Blockade und Frustration zu unterbrechen. Es lohnt sich also definitiv, seine Neugierde immer wieder anzuregen und dabei auf die eigene Umgebung zu achten. Denn wer neugierig bleibt, lernt nicht nur ständig dazu und erweitert seinen Horizont, sondern kann auch besser mit Veränderungen umgehen – eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird.

Wie der Körper auf Neugier reagiert

Unser Körper reagiert positiv auf Neugierde: Wir werden aufmerksamer und konzentrierter, unser Gehirn wird stimuliert und wir fühlen uns erfrischt und energiegeladen.

Zum einen wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet, welches ein Glücksgefühl auslöst und uns motiviert, dranzubleiben. Gleichzeitig steigt auch der Adrenalinspiegel an, was uns wach und aufmerksam macht. Der Herzschlag beschleunigt sich und die Atmung wird tiefer. All diese körperlichen Reaktionen helfen uns dabei, neue Dinge zu entdecken und Erfahrungen zu sammeln.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Neugierde auch positive Auswirkungen auf unsere Gehirnstruktur hat. So bilden sich leichter neue Synapsen zwischen unseren Nervenzellen – mit dem Effekt, dass wir schneller lernen und besser Probleme lösen können. Wer neugierig bleibt und sich für neue Ideen öffnet, wird eher bereit sein Veränderungen anzunehmen und damit umzugehen.

Darüber hinaus gibt es weitere gesundheitliche Vorteile der Neugierde. Andere Studien haben gezeigt, dass neugierige Menschen weniger anfällig für Depressionen sind.

Was ist da? bin neugierig darauf, es zu erfahren

Warum es so bedeutend ist neugierig zu sein

Wer seine Neugier fördert, bleibt geistig fit und flexibel im Denken. Das hat wiederum positive Auswirkungen auf unser Leben insgesamt – im Beruf und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen.

Denn mit einer guten Portion Neugier wird man aktiv und aufmerksam. Langeweile kennen Neugierige kaum. Oder wenn, dann um dem Gehirn Zeit zu geben, etwas Neues zu entdecken oder Lösungen für ein Problem zu suchen. Oder um Neues an der Langeweile zu entdecken. Neugierige sind motivierter, stellen mehr Fragen und hören aufmerksamer zu.

Neugierige sind kreativer, was zum Lösen von Problemen animiert. Was beim ersten Mal nicht funktioniert, ist für sie eher der Ansporn, es auf eine andere Art nochmals zu probieren.

Es kann auch negativ sein, neugierig zu sein: 3 Aspekte

Auch die negativen Aspekt der Neugier sind zur Abgrenzung wichtig.

1. Sensationslust

Neugier in der negativen Version ist die Sensationslust, die durch Soziale Medien im wahrsten Sinne des Wortes befeuert wird. Unser Gehirn braucht neue Impulse, ja. Ist es wirklich notwendig zu wissen, wer gerade was tut, wer wo ist, was er oder sie isst? Weiter geht es mit den stündlichen Nachrichten, Sondersendungen, überall aufblinkender Werbung und Ablenkungen. Das Gehirn ertrinkt in Neuigkeiten und verliert seine wirkungsvolle Neugier. Andererseits führen die vielen Informationen zum Trugschluss einer gewissen Sicherheit.

2. Alles und doch nichts

Zuviel Neugier birgt die Gefahr, des Sich-Verlierens in ganz viele Themen und Bereiche, ohne diese zu vertiefen. Ein Springen zwischen den vielen Möglichkeiten, ohne sich festzulegen oder etwas tiefer zu ergründen.

3. Bequemlichkeit des Denkens verhindert Neugier

Denken Sie lieber selbst nach oder fragen Sie gleich Google, Alexa oder ChatGPT? Es ist die Bequemlichkeit des Denkens – oder die Sicherheit, die erhofft wird – dass das eigene Denken oft hintenan gestellt wird. Geben Sie Ihrem Gehirn die Chance, selbst Fragen zu beantworten. Sie werden überrascht sein, was Sie alles wissen.

Ganz nebenbei: fast alles, was gegoogelt wird, vergessen Sie im Handumdrehen.

Über was Sie selbst nachgedacht haben – und vielleicht noch durch eine Internetrecherche (oder über ein Buch, soll ja durchaus vorkommen), herausgefunden haben, bleibt Ihnen nachhaltiger im Gedächtnis! Ihr Gehirn belohnt diese Neugier und den Drang, etwas selbst herauszufinden, es einzuschätzen und auszuprobieren. Diese Belohnung ist gleichzeitig der Klebstoff für das Ergebnis, deswegen können Sie sich daran viel besser erinnern.

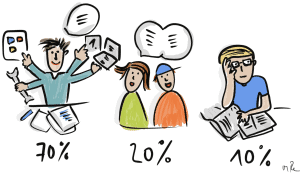

Neugier fördert die Motivation, lebenslang zum lebenslangen Lernen

Neugier und Motivation sind eng miteinander verbunden. Neugier kann als eine Form intrinsischer Motivation betrachtet werden, da sie aus einem inneren Verlangen und Interesse entsteht, etwas Neues oder Unbekanntes zu erkunden. Neugierige Menschen sind oft motiviert, ihr Wissen zu erweitern, Dinge zu erforschen und neue Erfahrungen zu machen.

Doch Menschen können unterschiedliche Grade an Neugier haben. So gibt es Menschen, die von Natur aus neugieriger sind und diese Eigenschaft ein Leben lang behalten. Neugier ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die bei manchen Menschen eine angeborene Tendenz ist. Sie bleibt über die verschiedenen Lebensphasen hinweg stabil, kann aber auch durch Erfahrungen und Umwelteinflüsse beeinflusst werden.

Es gibt jedoch auch Situationen, in denen Neugier gefördert oder gehemmt werden kann. Wenn Menschen eine Umgebung haben, in der ihre Neugier gefördert wird – sei es am Arbeitsplatz oder in ihrer persönlichen Umgebung -, haben sie oft mehr Möglichkeiten, ihre Neugier aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.

Wenn hingegen die Neugier ständig durch enge Vorgaben, Unsicherheit oder mangelnde Unterstützung entmutigt wird, fristet sie ein Schattendasein.

Denken Sie daran, dass Neugier eine wertvolle Eigenschaft ist, die nicht nur unsere Wissbegierde und Lernfähigkeit fördert, sondern auch unsere geistige Flexibilität und Kreativität stärkt. Menschen mit einem hohen Maß an Neugier tendieren dazu, lebenslang zu lernen und sich weiterzuentwickeln, da sie immer auf der Suche nach neuem Wissen und neuen Erfahrungen sind.

Grundsätzlich gilt, dass Neugier aktiviert und trainiert werden kann. Dazu finden Sie hier gleich viele Anregungen.

Aktives Interesse, tiefes Eintauchen in eine Thema

Warum ist es wichtig, neugierig zu bleiben?

Sie sehen, Neugierde ist ein wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden und unsere Entwicklung. Wenn wir neugierig sind, suchen wir nach neuen Erfahrungen und Herausforderungen, die uns helfen, unsere Fähigkeiten zu erweitern. Es kann auch dazu beitragen, dass wir mehr Verständnis für andere Menschen und ihre Lebensweisen entwickeln.

In unserer schnelllebigen Welt kann es jedoch eine Herausforderung sein, unsere Neugier aufrechtzuerhalten. Wir werden oft von unseren Routinen eingeengt oder vermeiden bewusst Situationen mit einem hohen Risiko von Ungewissheit oder Unbekanntem.

Fördern Sie Ihre Neugier!

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Alltag, um die eigene Neugier aufrechtzuerhalten und sogar zu fördern. Entscheidend ist es, sich bewusst neuen Erfahrungen auszusetzen und Dinge auszuprobieren, die man bisher eher vermieden hat. Ein anderer Ansatz ist es, gezielt Fragen zu stellen. Ein weiterer Tipp ist es, Fragen zu stellen und sich aktiv mit anderen Menschen auszutauschen.

Seien Sie nicht scheu und fragen Sie ruhig mal nach, wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie mehr darüber erfahren möchten. Auch der Austausch mit anderen Menschen kann Ihnen dabei helfen, neue Perspektiven zu entdecken und Ihr Interesse an bestimmten Themenbereichen zu wecken.

Machen Sie es wie der Boxer!

Probieren Sie Dinge aus, die Ihnen zunächst vielleicht ungewohnt erscheinen – wer weiß, vielleicht entdecken Sie dadurch eine völlig neue Leidenschaft! Dazu fällt mir eine Studie ein, die vor einigen Jahren in Berlin durchgeführt wurde. Es ging um lebenslanges Lernen und die Offenheit für neue Erfahrungen. Jede/r TeilnehmerIn sollte über einen Zeitraum von 6 Wochen etwas vollkommen Neues – also weit weg vom bisherigen Interesse – ausprobieren. Viele wählten eine neue Sportart. Ein Boxer nahm sich vor, Häkeln zu lernen. Das war schon sehr ungewöhnlich. Noch überraschender war sein Resümee nach den 6 Wochen: „Ich hätte nicht gedacht, wie sehr Häkeln mich entspannen kann.“

Sie sehen, neue Erfahrungen können uns dabei helfen, unseren Horizont zu erweitern und neue Perspektiven einzunehmen. Darüber hinaus kann Neugier auch dazu führen, dass wir uns besser in andere Menschen einfühlen können und uns schneller an Veränderungen anpassen.

Unser Körper reagiert auf Neugierde durch Ausschüttung von Hormonen wie Dopamin – ein Glückshormon – welches uns ein gutes Gefühl vermittelt. Wenn wir neugierig sind, werden zudem auch Bereiche im Gehirn aktiviert, die mit Lernen und Gedächtnisbildung zusammenhängen

Meine 10 Tipps, wie Sie Ihre Neugier beleben und stärken

- Verändern Sie Routinen – finden Sie 5 Varianten für den Weg von der Arbeit nach Hause – mit dem Bus, Bahn, auf einer anderen Strecke. Ein anderes Umfeld macht es leichter, Neues zu entdecken.

- Beim Einkauf von Lebensmitteln gehen Sie andersherum als sonst durch den Laden, nehmen Sie etwas mit, was Sie noch nicht kennen. Ein anderes Obst, ein Gemüse…

- Gehen Sie häufiger in ein Museum oder eine Ausstellung – hören Sie anderen zu, wie sie über die Gemälde oder Exponate sprechen. Ein anderes Umfeld als üblich hat eine belebende Wirkung und es fällt leichter, Neues zu entdecken

- Besuchen Sie ein Konzert von Künstlern, die Sie noch nicht kennen

- Schauen Sie sich Dokumentationen über Themen an, die Sie bisher nicht interessiert haben, um Ihre Neugier anzukurbeln

- Gespräche – überlegen Sie sich vorher ganz andere Fragen, um jemanden kennenzulernen, beginnen Sie Meetings mit einer Schweigeminute (die jedem die Chance gibt, geistig anzukommen), hören Sie Freunden aufmerksam zu und nutzen Sie Fragen, die in die Tiefe gehen.

- Wenn Sie draußen in der Natur sind, halten Sie die Augen offen für interessante Pflanzen oder Tiere.

- Lesen Sie Zeitschriften oder Bücher, die nur ganz am Rande mit Ihren Interessen zu tun haben. Wenn Sie sich für den Segel-Sport interessieren, lesen Sie eine Zeitschrift oder ein Buch über Flugzeuge. Sie werden Querverbindungen finden, weil unsere Gehirn immer nach Zusammenhänge sucht. Es wird Ihnen leichter fallen, die Perspektive zu wechseln, um Probleme zu lösen.

- In der Achtsamkeit gibt es den Aspekt des Anfängergeistes. Etwas so tun, als ob es das erste Mal oder etwas ganz Neues ist.Wenn Sie sich darüber klar sind, dass jeder Moment, jeder Atemzug einzigartig im Leben ist, können Sie leichter in Alltagshandlungen neue Aspekte entdecken. Denn so wie jetzt ist, dieser Moment, kehrt er nie wieder.

- Die Arbeit aus der Sicht des Kollegen sehen, der so akkurat ist – wie fühlt es sich an, etwas so zu verrichten? Oder umgekehrt, wer schnell etwas fertig hat, wie fühlt sich das an? Wie ist es, wenn jemand schnell eine Entscheidung trifft anstatt erst einmal eine ellenlange Excel-Liste über as Für und Wider anzufertigen?

Mein Fazit – und Ihres?

Wenn wir neugierig sind, öffnen sich uns neue Möglichkeiten und wir lernen ständig dazu.

Wenn Sie Ihre Neugier im Alltag fördern möchten, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Leben abwechslungsreich bleibt. Insgesamt sollten wir unsere Neugier schätzen lernen und ihr Platz im Alltag geben. Das erreichen Sie, wenn Sie immer wieder bewusst und gezielt immer wieder aus Ihrer Komfortzone heraustreten.

Teilen Sie Ihr Wissen und Erfahrungen untereinander. Gehen sie mit einer positiven Einstellung in Situationen hinein – selbst wenn es mal schwieriger werden sollte. Denn wer weiß schon was alles möglich wäre, wenn Sie statt mit einem skeptischen mit einem neugierigem Blick die Situation wahrnehmen!

Selbst ich habe bei der Recherche zu diesem Blogartikel noch weitere Aspekte der Neugier entdeckt. Sogar soviel, dass ich noch Material für einen zweiten Artikel hätte. Mal sehen…

Denken Sie dran – Menschen mit einer starken Neugier werden oft als kreativ, mutig und innovativ wahrgenommen. Also: Bleiben Sie neugierig!

Übrigens, in meinen Seminaren zum Lernen, ob lebenslang oder digital, wecke ich oft die Neugier von Teilnehmern. Der erste Schritt, um interessiert dranzubleiben!

Was beflügelt Ihre Neugier? Schreiben Sie mir doch direkt mail@margit-reinhardt.de.